Nació en la caribeña Aracataca, un poblado colombiano, un domingo novelable a partir del cual el niño viviría una infancia a la que volvió muchas veces. Entró a la literatura en 1947 con su cuento

La tercera resignación; la gloria le llegó en 1967 con

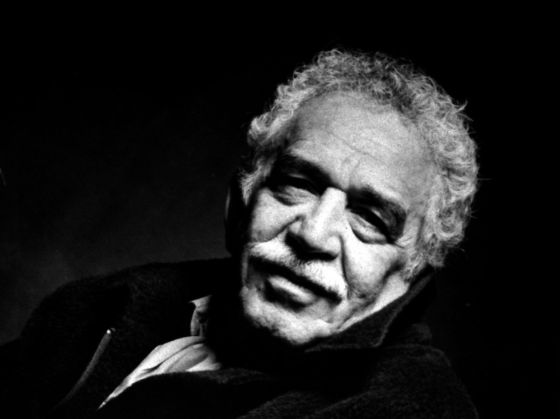

Cien años de soledad, y su confirmación en 1982 con el Nobel de Literatura. Ahora, el ahijado más prodigioso de Melquiades se ha ido, para quedarse entre nosotros un hombre que creó una nueva forma de narrar; un escritor que con un universo y un lenguaje propios corrió los linderos de la literatura; un periodista que amaba su profesión pero odiaba las preguntas; una persona que adoraba los silencios, y con un encanto que cautivó a intelectuales y políticos, y hechizó a millones de lectores en todo el mundo.

Libros inolvidables

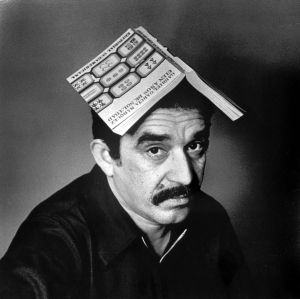

García Márquez ha vendido más de 40 millones de ejemplares en más de 30 idiomas.

Novelas: La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1957), La mala hora (1961), Cien años de soledad (1967), El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989), Del amor y otros demonios (1994), Memorias de mis putas tristes (2004).

Grandes reportajes: Relato de un náufrago (1970), Noticia de un secuestro (1996), Obra periodística completa (1999). Primer tomo de sus memorias, Vivir para contarla (2002).

Cuentos: Ojos de perro azul (1955), Los funerales de la Mamá grande (1962), La irresistible y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972), Doce cuentos peregrinos (1992).

Gabriel no iba a ser su nombre. Debió llamarse Olegario. Acababan de sonar las campanas dominicales de la misa de nueve de la mañana cuando los gritos de la tía Francisca se abrieron paso, entre el aguacero, por el corredor de las begonias: “¡Varón! ¡Varón! ¡Ron, que se ahoga!”. Y nuevos alaridos enmarañaron la casa. Una vez liberado del cordón umbilical enredado en el cuello, las mujeres corrieron a bautizar al niño con agua bendita. Lo primero que se les vino a la cabeza fue ponerle Gabriel, por el padre, y José, por ser el patrono de Aracataca. Nadie se acordó del santoral. De lo contrario, se habría llamado Olegario García Márquez.

Aquel domingo 6 de marzo de 1927, Aracataca celebró la llegada del primogénito de Luisa Santiaga y Gabriel Eligio. Fue el mayor de 11 hermanos, siete varones y cuatro mujeres. En realidad, para los cataqueros había nacido el nieto de Tranquilina Iguarán Cotes y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, los abuelos maternos con quienes se crio hasta los diez años en una tierra de platanales bajo soles inmisericordes y vivencias fabulosas. Era un

pelaíto en una casa-reino de mujeres, acorralado por el rosario de creencias de ultratumba de la abuela y los recuerdos de guerras del abuelo, el único hombre junto a él. ¡Ah! y un diccionario en el salón por el que entra y sale del mundo.

Diez años que le sirvieron para dar un gran fulgor a lo real maravilloso, al realismo mágico.

Los cuentos fueron para él ese primer amor que nunca se olvida, el cine los amores desencontrados y las novelas el amor pleno y correspondido.

De todos ellos, creía que la historia que no embolatará su nombre en el olvido es la de sus padres recreada en

El amor en los tiempos del cólera.

Fue uno de los escritores más admirados y traducidos: más de 40 millones de libros vendidos en 36 idiomas

Son las vísperas de su vida.

Donde todo empieza... Amor y amores deseados, esquivos y de toda estirpe en sus escritos.

García Márquez, que será conocido por sus amigos como

Gabo, vive un segundo tiempo cuando a los 16 años, en 1944, sus padres lo envían a estudiar a la fría, helada, Zipaquirá, cerca de Bogotá. Descubre sus primeros escritores tutelares, Kafka, Woolf y Faulkner.

El zumbido de la literatura y el periodismo lo rondan.

Como su Melquíades, Gabo creó un nuevo tiempo y espacio en el que coexisten en el mismo instante, y como uno solo, realidad e imaginación

Allí, en el frío del altiplano andino, lo sorprende el cambio de destino del país y el suyo. Estudia Derecho, cuando el 9 de abril de 1948 es asesinado el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Un suceso conocido como

El bogotazo. Fue el antepenúltimo germen de un rosario de conflictos políticos y sociales, conocido como La violencia que habrán de germinar en sus obras.

Después de

El bogotazo volvió a sus tierras costeñas con una mala noticia para sus padres: deja la carrera de Derecho. A cambio empieza en el periodismo. Primero en el periódico

El Heraldo, de Barranquilla, entre otras cosas como crítico de cine bajo el seudónimo de Séptimus; luego en

El Universal, de Cartagena de Indias, hasta volver a Bogotá, en 1954, a

El Espectador, el diario que en 1947 había publicado, un domingo, su primer cuento.

Además de crónicas y reportajes escribía para las páginas editoriales y la sección Día a Día, en la que se daba cuenta de los hechos más significativos de aquella Colombia donde la violencia corría en tropel. En 1955 escribe la serie sobre un suceso que terminará llamándose

Relato de un náufrago.

Ryszard Kapuscinski aseguró que, aunque lo admiraba por sus novelas, consideraba que “la grandeza estriba en sus reportajes. Sus novelas provienen de sus textos periodísticos. Es un clásico del reportaje con dimensiones panorámicas que trata de mostrar y describir los grandes campos de la vida o los acontecimientos. Su gran mérito consiste en demostrar que el gran reportaje es también gran literatura”.

Mientras trabaja como periodista escribe cuentos y no se desprende de una novela en marcha que lleva a todos lados, titulada

La casa.

Ese mismo año aparece su primera novela,

La hojarasca. Después viaja a Europa como corresponsal del diario bogotano y recorre el continente, e incluso los países de la “cortina de hierro”. En 1958 vuelve y se casa con Mercedes Barcha. Hasta que se instala en México DF, en 1961, donde hace vida con sus amigos, las parejas Álvaro Mutis-Carmen Miracle y Jomí García Ascot-María Luisa Elío (dos españoles exiliados de la guerra). Un día Mutis le da dos libros y le dice: “Léase esa vaina para que aprenda cómo se escribe”. Eran

Pedro Páramo y

El llano en llamas, de Juan Rulfo. Ese año publica

El coronel no tiene quién le escriba.

—“¿Fue tu abuela la que te permitió descubrir que ibas a ser escritor?”, le preguntó en los años setenta su amigo y colega Plinio Apuleyo Mendoza.

—“No, fue Kafka, que, en alemán, contaba las cosas de la misma manera que mi abuela. Cuando yo leí a los 17 años

La metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. Al ver que Gregorio Samsa podía despertarse una mañana convertido en un gigantesco escarabajo, me dije: ‘Yo no sabía que esto era posible hacerlo. Pero si es así, escribir me interesa”.

La escritura no le da para comer y trabaja en cine y publicidad. Llega 1965. Pronto terminarán cuatro años de sequía literaria. El embrión es

La casa. Páginas que no terminan de coger forma. Hasta que un día, mientras viaja en un Opel blanco con su esposa Mercedes y sus dos hijos de vacaciones a Acapulco, ve clara la manera en que debe escribirla: sucedería en un pueblo remoto, y descubre el tono: el de su abuela que contaba cosas prodigiosas con cara de palo, y la llenaría de historias: las contadas por su abuelo en la Guerra de los Mil Días de Colombia. Y el comienzo de la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Ha sido el soplo divino de Kafka, Faulkner, Sherezada, Rulfo, Verne, Woolf, Hemingway, Homero… y sus abuelos Tranquilina y Nicolás.

Da media vuelta y regresa en el Opel blanco a su casa de San Ángel Inn, en México DF.

Una vez llega, coge sus ahorros, 5.000 dólares, y se los entrega a su esposa para el mantenimiento del hogar mientras se dedica a escribir. La Cueva de la Mafia es la habitación de su casa donde esa primavera se exilia con la enciclopedia británica, libros de toda índole, papel y una máquina Olivetti. Vive y disfruta ese rapto de inspiración al escribir hasta las ocho y media de la noche al ritmo de los

Preludios de Debussy y

Qué noche la de aquel día de los Beatles.

En otoño el dinero se acaba y las deudas acechan. García Márquez coge, entonces, el Opel y sube al Monte de Piedad a empeñarlo. Es una nueva tranquilidad para seguir escribiendo, aumentada por las visitas de sus amigos que les llevan mercaditos.

Al llegar el invierno de 1965-1966 pone un punto y aparte, y llora, llora como ni siquiera en sus novelas está escrito. Tenía 39 años Gabriel García Márquez cuando, esa mañana de 1966, salió de La Cueva de la Mafia, atravesó la casa y se derrumbó en lágrimas sobre la cama matrimonial como un niño huérfano. Su esposa, al verlo tan desamparado, supo de qué se trataba: el coronel Aureliano Buendía acababa de morir. Era el personaje inspirado en su abuelo Nicolás.

Muere orinando mientras trata de encontrar el recuerdo de un circo, después de una vida en la que se salvó de un pelotón de fusilamiento, participó en 32 guerras, tuvo 17 hijos con 17 mujeres y terminó sus días haciendo pescaditos de oro.

Un duelo perpetuo para el escritor que, el 5 de junio de 1967, ve recompensado al saber que esa historia comandada por el coronel, bajo el título de

Cien años de soledad, inicia su universal parranda literaria en la editorial Sudamericana, de Francisco Porrúa, en Buenos Aires. Todos quieren conocer la saga de los Buendía.

La novela impulsa la universalización del

boom de la literatura latinoamericana. “Verdaderamente fue a partir del triunfo escandalosamente sin precedentes de

Cien años de soledad”, afirmaría José Donoso en

Historia personal del boom.

En medio de la algarabía, García Márquez se va a vivir a Barcelona donde afianza su amistad con autores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. El éxito es rotundo y trasciende a otros idiomas. Luego empieza a escribir

El otoño del patriarca (1975) como un ejercicio para quitarse de encima la sombra de su obra maestra. Para entonces ya es muy activo con la causa cubana y está más presente en Colombia. En 1981 publica

Crónica de una muerte anunciada.

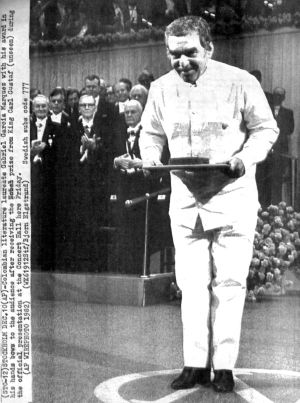

La noticia del Nobel lo sorprende en México en 1982. En la frontera del amanecer del 10 de octubre el teléfono lo despierta. Con 55 años se convierte en uno de los escritores más jóvenes en recibir el máximo galardón de la literatura. En diciembre rompe con la tradición al recibir el premio vestido con un liquiliqui, una manera de rendir homenaje a su tierra costeña y compartirlo con su abuelo Nicolás que usaba trajes así en el ejército. Una ausencia que acompañó al escritor desde los 10 años, cuando este murió, y convirtió en incompletas todas sus alegrías futuras, por el hecho de que el abuelo no las sabía, escribe Dasso Saldívar en la biografía

Viaje a la semilla.

Tres años después culmina la historia de sus padres:

El amor en los tiempos del cólera. Siguen

El general en su laberinto (1989) y

Del amor y otros demonios (1994).

Hace realidad uno de sus sueños, en Cartagena de Indias: la creación de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y se une a otros proyectos informativos. Son los años de su vuelta al periodismo. Al principio de todo.

En 1999 le detectan un cáncer linfático. Todo ello mientras termina de escribir sus memorias,

Vivir para contarla, a las que cuando puso punto final se topó con la muerte de su madre, Luisa Santiaga Márquez Iguarán. Un domingo lo trajo ella al mundo; y un domingo lo dejó ella. Fue la noche del 9 de junio de 2002. Dos años más tarde escribe su última creación:

Memoria de mis putas tristes.

Sus recuerdos empiezan su peregrinación.

Hasta que se han ido del todo al encuentro de los Buendía.

Y de no haber sido escritor, lo que realmente hubiera querido ser Gabriel García Márquez también tiene que ver con el amor, presente en todas sus obras. Lo supo hace muchos en Zúrich cuando una tormenta de nieve tolstiana lo llevó a refugiarse en un bar. Su hermano Eligio recordaría cómo él se lo contó:

—“Todo estaba en penumbra, un hombre tocaba piano en la sombra, y los pocos clientes que había eran parejas de enamorados. Esa tarde supe que si no fuera escritor, hubiera querido ser el hombre que tocaba el piano sin que nadie le viera la cara, solo para que los enamorados se quisieran más”.

Entre realidades, deseos, sueños, alegrías, agradecimientos, imaginaciones y, sobre todo, por el paraíso irrepetible de su lectura, Gabriel García Márquez está ahora en el mismo lugar donde él llevó a Esteban en su inolvidable cuento

El ahogado más hermoso del mundo, después de que a la gente del pueblo “se le abrieran las primeras grietas de lágrimas en el corazón”… Porque una vez comprobado que había muerto “no tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás”… El rumor del mar trae la voz del capitán de aquel barco, que en 14 idiomas, dice señalando al mundo, por encima del promontorio de rosas amarillas en el horizonte del Caribe: “Miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas; allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia donde girar los girasoles; sí, allá, es el pueblo” de Gabriel García Márquez.

Fuente: El País de España